Es war heftig. Es war große Schriftstellerkunst. Aber es war auch nicht unproblematisch. So lässt sich mein Erleben von Stephen Kings Klassiker „Misery“ („Sie“) am besten zusammenfassen.

Gemeinsam mit Marc von Lesen macht glücklich beobachtete ich das beklemmende Kammerspiel, das der Meister des Horrors auf fast 350 Seiten ausbreitete. 344 Seiten lang waren wir fast durchgehend reduziert auf das Haus der ehemaligen Krankenschwester Annie Wilkes; die meiste Zeit davon in nur einem Zimmer eingeschlossen und allein mit Annie und dem Schriftsteller Paul Sheldon. Ein psychisch wie physisch brutales Szenario.

Paul Sheldon wacht nach einem Autounfall im Haus von Annie Wilkes auf. Beide Beine sind gebrochen, er war tagelang bewusstlos und leidet unter höllischen Schmerzen. Zufälligerweise entpuppt sich Annie als obszessiver Fan von Pauls seichten Historienromanen um die Protagonistin Misery Chastain und nicht nur als diejenige, die Paul im eisigen Schnee nach dem Unfall gefunden und bei sich – fernab jeglicher Zivilisation – medizinisch versorgt hat. Während sie sich ihm gegenüber als Lebensretterin verkauft, ahnt Paul schnell (auf weniger als 15 Seiten), dass er in der Falle sitzt und Annie alles andere als eine gute Seele ist. Warum sonst liegt Paul hier anstatt in einem Krankenhaus?

Wie gefährlich und unberechenbar Annie tatsächlich ist, offenbart sich mit jedem weiteren Tag. Sie verschwindet mitunter tagelang, während Paul ohne Nahrung und Wasser und unfähig zu laufen im abgeschlossenen Zimmer um sein Leben bangt. Sie zwingt ihn, Schmutzwasser zu trinken, stopft ihm einen schmutzigen Lappen in den Mund, dessen chemische Stoffe Paul fast ohnmächtig werden lassen – und sie ist noch zu sehr viel grausameren Taten fähig. Doch in ihrer Wahrnehmung sind alle Menschen um sie herum ihre Feinde, Taugenichtse oder einfach schlecht. Die Schuld für etwas sieht sie grundsätzlich immer bei anderen und hält sich für die einzige Person, die gut erzogen ist und weiß, was richtig ist.

Dass es ausgerechnet ihr Lieblingsschriftsteller ist, den sie da am Straßenrand fand, stimmt Annie nicht freundlicher. Im Gegenteil: Weil ihre Lieblingsfigur Misery im letzten Band gestorben ist und Paul just ein Manuskript für einen Krimi beendet hat, der für Annies Geschmack zu schmutzig ist, zwingt Annie Paul dazu, einen neuen Misery-Band zu schreiben, in dem ihre Heldin wieder lebt.

In den kommenden Monaten besteht Pauls Welt nur aus dem Schreiben des Misery-Bandes, der Angst vor Annies unkalkulierbarem Verhalten, den Überlegungen, ob und wenn ja, wie er ihr jemals entkommen könnte. King schafft dabei eine hervorragende Balance aus ruhigen Phasen und dramatischen Momenten und ihm gelingt das schwierige Kunststück, einen Roman, der auf einen Raum und zwei Personen begrenzt ist, nie langweilig werden zu lassen (trotz ein, zwei Längen in der zweiten Buchhälfte). Dass man als Leser*in genauso auf das begrenzte Szenario reduziert ist wie Paul, also keine Sicht auf Geschehnisse abseits seines Gefängnisses erhält, bringt das Hirn auf Hochtouren: Immer wieder spielte auch ich mögliche Entwicklungen, Schutz- und Fluchtmaßnahmen durch, hätte gern mit Paul kommuniziert, um ihn vor Aussagen oder Taten zu warnen, die Annies Wut hervorrufen würden. Kurz: Ich war voll absorbiert in dieses Kammerspiel. Und im Gegensatz zu vielen anderen Büchern hatte ich bei „Misery“ bis zur letzten Seite keine Ahnung, ob die Geschichte verhältnismäßig gut oder schlecht, abgeschlossen oder offen ausgehen würde. Das tatsächliche Ende ist dann auch richtig rund und viel besser als so manch andere Enden von Kings Romanen. (So sehr ich Kings Bücher liebe: Enden sind wahrlich nicht seine Stärke.)

Überhaupt ist „Misery“ ein durch und durch rundes Werk. Schon der Beginn ist sehr atmosphärisch und reich an Bildern. Wie Stephen King Pauls Bewusstlosigkeit mit den gelegentlichen Wahrnehmungen von „außen“ beschreibt, wie er das Kommen und Gehen des Schmerzes mit Ebbe und Flut vergleicht, ist so auf den Punkt, so greifbar, dass selbst diese Phase der Bewusstlosigkeit und des Fehlens von Zeit und Raum nicht als Leere, Ödnis oder langweilig empfunden wird.

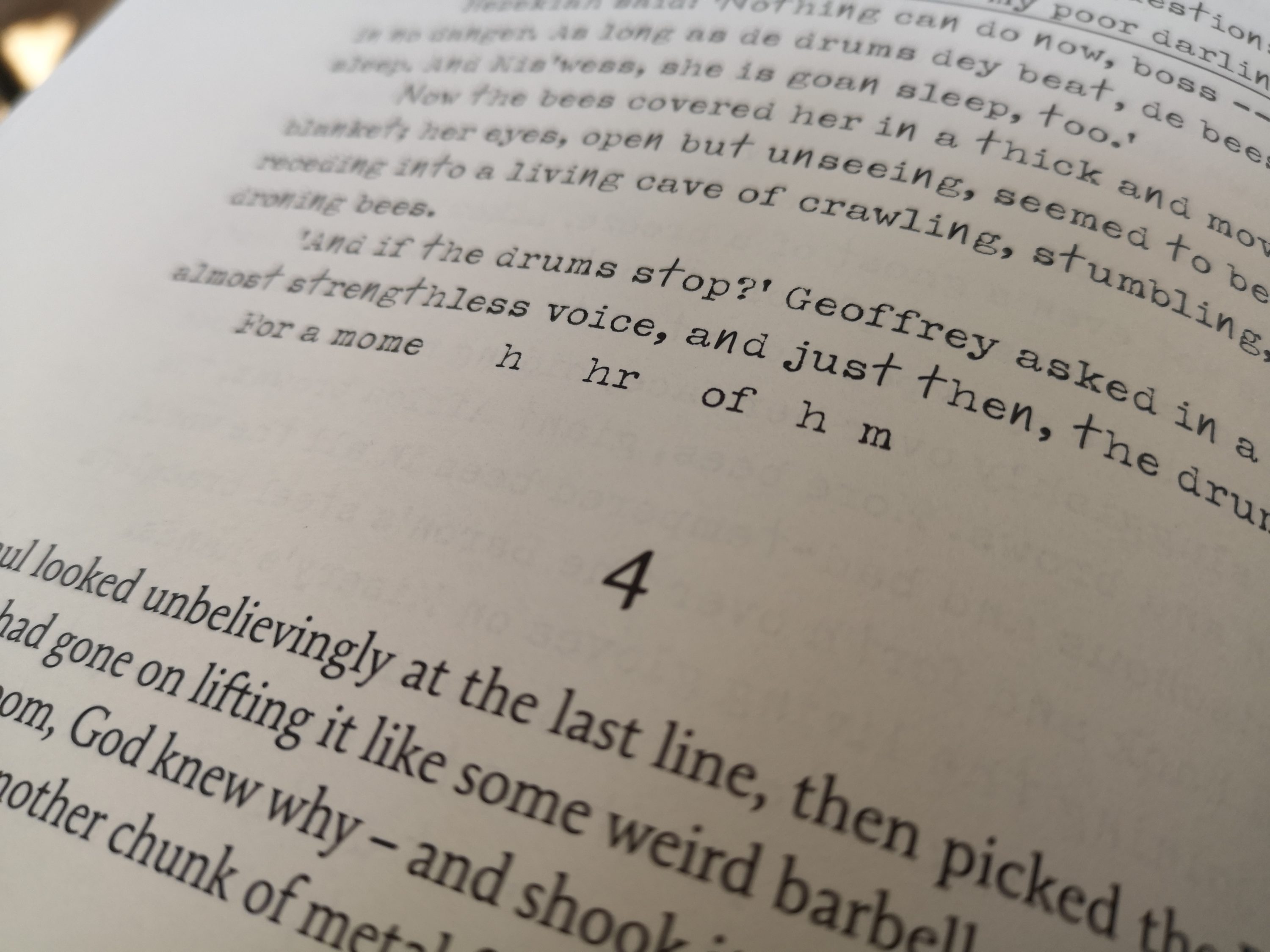

Später, als Paul am neuen Misery-Band schreibt, verknüpfen sich Pauls Fiktion und Pauls reale Situation immer mehr: Das Bildnis von Ebbe und Flut, die eingeschränkte Bewegung und Afrika als Pauls persönliches Symbol der fernen, rettenden Heimat fließen in die neue Geschichte um Misery Chastain ein, während Annie für Paul die Personifizierung eines wichtigen Elements seines neuen Romans wird. So webt King etliche Metaphern in die zwei Ebenen seines Romans ein. Selbst die Schreibmaschine, auf der Paul tippt, wird symbolisch: Nicht nur sieht Paul die Schreibmaschine als persönlichen Feind, nein, sie ist auch genauso „kaputt“ wie Paul sich selbst sieht. Der Schreibmaschine fehlt von Beginn an ein „N“ – einer der am häufigsten vorkommenden Buchstaben. Ohne „N“ ist alles schwierig umzusetzen – genauso wie es für Paul schwierig ist, zu fliehen, nachdem seine Beine durch den Unfall zertrümmert sind. Im weiteren Verlauf verliert die Schreibmaschine weitere Buchstaben, so wie auch Paul immer mehr von sich „verliert“.

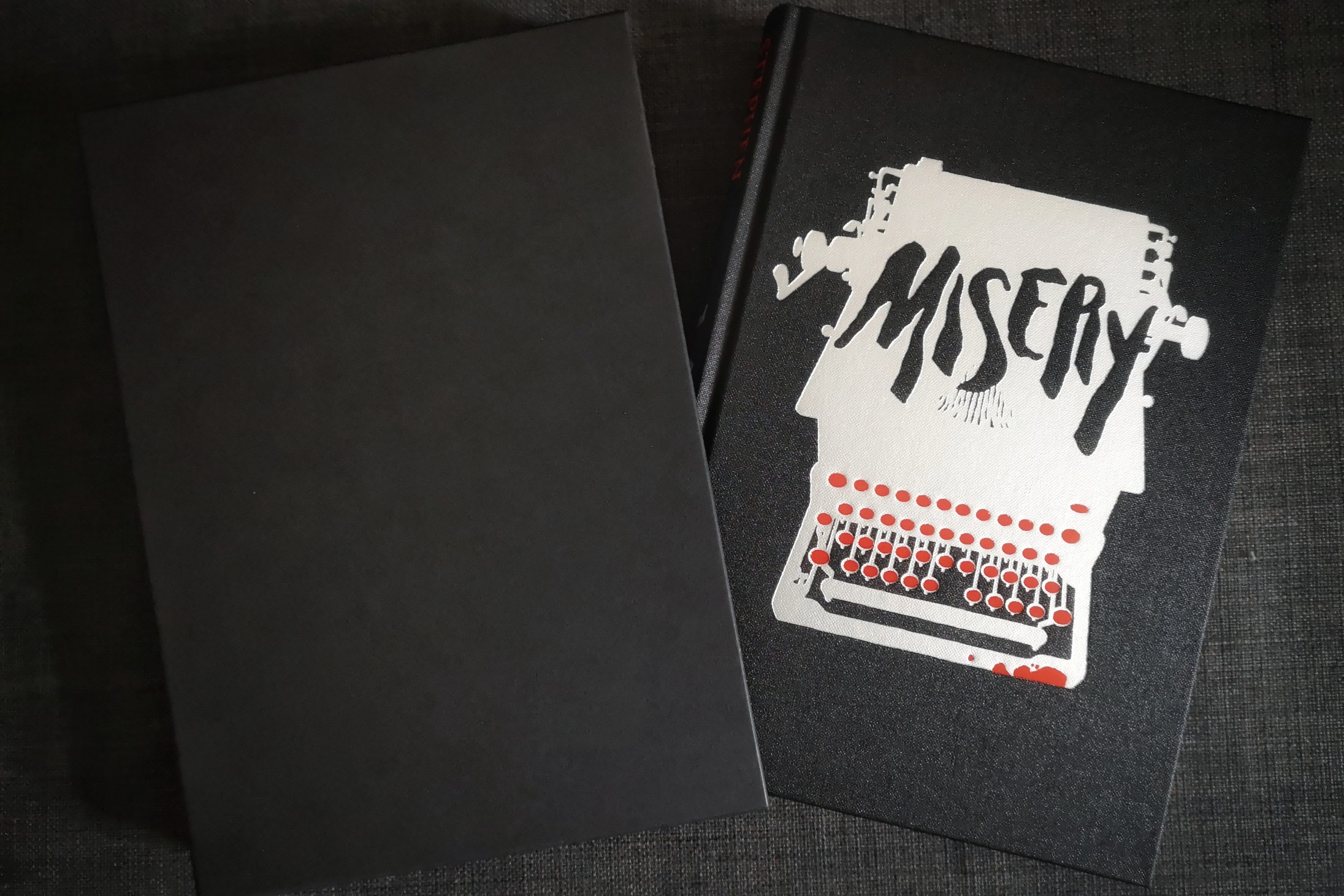

Visuell ist all das in der limitierten Ausgabe der Folio Society perfekt umgesetzt. Nicht nur die Illustrationen ergänzen das Erzählte gut, auch die Kapitel von Pauls neuem Misery-Band sind typografisch vom restlichen Geschehen abgesetzt und werden uns so präsentiert, wie Paul und Annie sie sehen: mit fehlenden, händisch nachgetragenen Buchstaben.

Was an „Misery“ jedoch hochproblematisch ist, ist die Gleichsetzung von Mord, Folter und Grausamkeit mit psychischen Krankheiten. In der Zeit, in der „Misery“ entstand, war das leider ein sehr häufig verwendeter Ansatz in Horrorbüchern und -filmen. Eine solche Darstellung stigmatisiert aber Betroffene und trägt zu dem noch immer viel zu verbreiteten Denkmuster bei, dass Gewalttätige, Rassisten oder gewisse Staatsoberhäupter „krank“, „verrückt“ oder „Psychopathen“ seien. Nein, sind sie nicht! Sie sind einfach grausame, kaltblütige Arschlöcher. Hört endlich auf, Verbrechen mit Krankheiten zu verbinden.

Ich frage mich, ob Stephen King „Misery“ heute genauso geschrieben hätte oder er sensibler, reflektierter damit umgehen würde. Ich hoffe es.

Fazit:

„Misery“ zählt zu Recht zu den Klassikern des Horrogenres. Für Marc gehört es sogar unter die Top 5 des Stephen-King-Gesamtwerks. Ganz so weit oben sehe ich „Misery“ nicht, aber es ist definitiv ein handwerklich gutes, hochspannendes Buch. Mir persönlich war es aber zu brutal, enthielt zu viel Splatter. Der psychologische Horror tut es allemal genauso gut – und ist in diesem Roman auch hervorragend und unglaublich beklemmend eingefangen.

Stephen King: „Misery“, illustriert von Edward Kinsella, The Folio Society 2021

Weitere Beiträge zur Leserunde:

- Ankündigung auf Phantásienreisen

- Besprechung auf Lesen macht glücklich

Alle Eindrücke zum gemeinsamen Lesen von „Misery“ findet ihr als Story Highlight auf Instagram unter „BuddyRead Misery“.

Da bekomme ich durch die schicke Ausgabe ja noch richtig Lust das Buch zu lesen, obwohl ich den Film und damit (höchstwahrscheinlich?) den Ausgang schon kenne. :) Tatsächlich habe auch ich das damals beim Film schauen vor mehr als zehn Jahren noch nicht so gesehen was die psychischen Krankheiten und diese als Motor für Horrortaten gesehen. Ein Trope bzw Muster, das wohl noch eine Weile nicht wegzudenken sein wird, befürchte ich. Es ist halt sehr einfach.

Heute ist zum Glück mehr Bewusstsein dafür vorhanden, aber dieses Muster ist noch immer zu tief in den Köpfen verankert. Nicht nur in der Fiktion, auch im allgemeinen Diskurs. Wie oft wird z.B. im Zusammenhang mit Morden, Vergewaltigung, Krieg etc. davon gesprochen, dass die Täter*innen „verrückt“, „wahnsinnig“ oder „Psychos“ sind. Und schon die Jüngsten verinnerlichen diese Kombination „Gewalt – psychische Erkrankung“. Ich hab erst diese Woche wieder Beiträge eines Wettbewers für Schüler*innen gelesen: Da hatten selbst 10- bis 12-Jährige in ihren Geschichten die Antagonist*innen mit solchen Attributen beschrieben. Du hast also völlig recht, dass dieses Muster noch lange auftauchen wird.