Hui, das ging auf einmal schnell. Nachdem ich die ersten beiden Bücher von „A Tale of Two Cities“ sehr mittelmäßig bzw. durchwachsen fand, hat Charles Dickens im letzten Teil sein ganzes Können gebündelt und Ute, Veronica und mich emotional ganz schön herausgefordert. Wir haben unter Trennungsschmerz gelitten, uns über Leichtsinn aufgeregt, waren schockiert über skrupellose Mordlust, bangten um Leben und Tod und mussten einen Akt größtmöglicher Selbstlosigkeit verarbeiten.

Nachdem Charles Darnay, Lucy und Dr. Manette in London ein sorgloses Leben führen, holt Charles seine französische Herkunft und Vergangenheit ein. Ein Brief veranlasst ihn dazu, nach Paris zu reisen – wissend, dass Frankreich nach der Revolution für ihn kein sicherer Boden ist, aber doch zu naiv, um die wahre Gefahr zu unterschätzen. Und wie so oft in der Geschichte fällt Charles diese Entscheidung allein, ohne auch nur einen Moment ernsthaft an seine Familie zu denken, und bricht Hals über Kopf, ohne Abschied zu nehmen, auf.

Natürlich kommt es, wie es kommen muss: Kaum auf französischem Boden wird Charles als Angehöriger des französischen Adels verhaftet. Ohne Prozess. 1 Jahr und 3 Monate wird er das Gefängnis nicht verlassen und niemanden sehen, der ihm lieb und teuer ist. Lucy und ihr Vater brechen zwar so schnell wie möglich nach Paris auf, können dort aber nichts weiter für Charles tun. Die Hoffnung ruht auf Dr. Manette, der als ehemaliger Häftling der Bastille hohes Ansehen unter der Bevölkerung genießt. Während er und Mr. Lorry nach Wegen suchen, Charles aus dem Gefängnis zu befreien und vor der Guillotine zu bewahren, verbringt Lucy jeden Tag mehrere Stunden vor dem Gefängnis, an einer Stelle, an der Charles sie mit etwas Glück in seltenen Fällen sehen kann.

Wie Dickens Lucys Verzweiflung und einzigen Lichtblick schildert, ist Mitleid erweckend, ohne jedoch ins Melodramatische abzudriften, und zeigt, welche Kraft und Beharrlichkeit ein Mensch aus seiner Liebe beziehen kann. Es ist eine von nur zwei Stellen im Buch, in denen Dickens seiner weibliche Protagonisten wirkliche Stärke verleiht und sie nicht nur als ständig in Ohnmacht fallendes, gefühlsduseliges, hübsches Püppchen darstellt.

Die zweite Szene, in der Lucy aus Verletzlichkeit und Schmerz Stärke bezieht, ist der Moment der Konfrontation mit Madame Defarge, die unter den Pariser Republikaner*innen hohes Ansehen genießt und eine der treibenden Kräfte in der Zeit des französischen Terrors ist. Verzweifelt fleht Lucy Madame Defarge an, Charles zu helfen. Sie legt sein Leben in ihre Hände und offenbart ihre eigene Machtlosigkeit. Ein emotionaler, spannungsgeladener Moment, der die veränderten Machtverhältnisse zeigt: Stand Madame Defarge einst weit unter privilegierten Menschen wie Lucy und Charles, ist nun sie diejenige, die über das Schicksal anderer entscheidet und deren Meinung und Stand den größeren Einfluss hat.

Doch Madame Defarge ist radikal und skrupellos. Es geht ihr längst nicht mehr um Gerechtigkeit, sondern nur um Rache an einem Teil der Gesellschaft, der sie und ihresgleichen Jahrhundertelang unterdrückt hat. Damit ist sie keine Ausnahme während des Terrors: „La Guillotine“ wird verehrt wie eine Gottheit; ein Tag ist nur dann gut, wenn ein Minimum an Hinrichtungen stattfindet, an denen sich ergötzt wird; und es wird erwartet, dass jede*r bereit, sich und die eigene Familie ohne zu zögern zu opfern. Alles im vermeintlichen Sinne eines neuen, gerechten Frankreichs. Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort!

Doch auch wenn es hier gerade anders wirkt: Dickens macht in seinem Roman immer wieder deutlich, dass es zur Zeit vor, während und nach der Französischen Revolution kein Gut oder Böse gab. Sowohl die Aristokratie als auch das gebeutelte Volk haben Blut vergossen, Unrecht walten lassen und Unschuldige ermordet. Egal, von welcher Seite sie ausging: Gewalt und Ungerechtigkeit werden von Dickens abgestraft, unabhängig davon, wer sie ausübte.

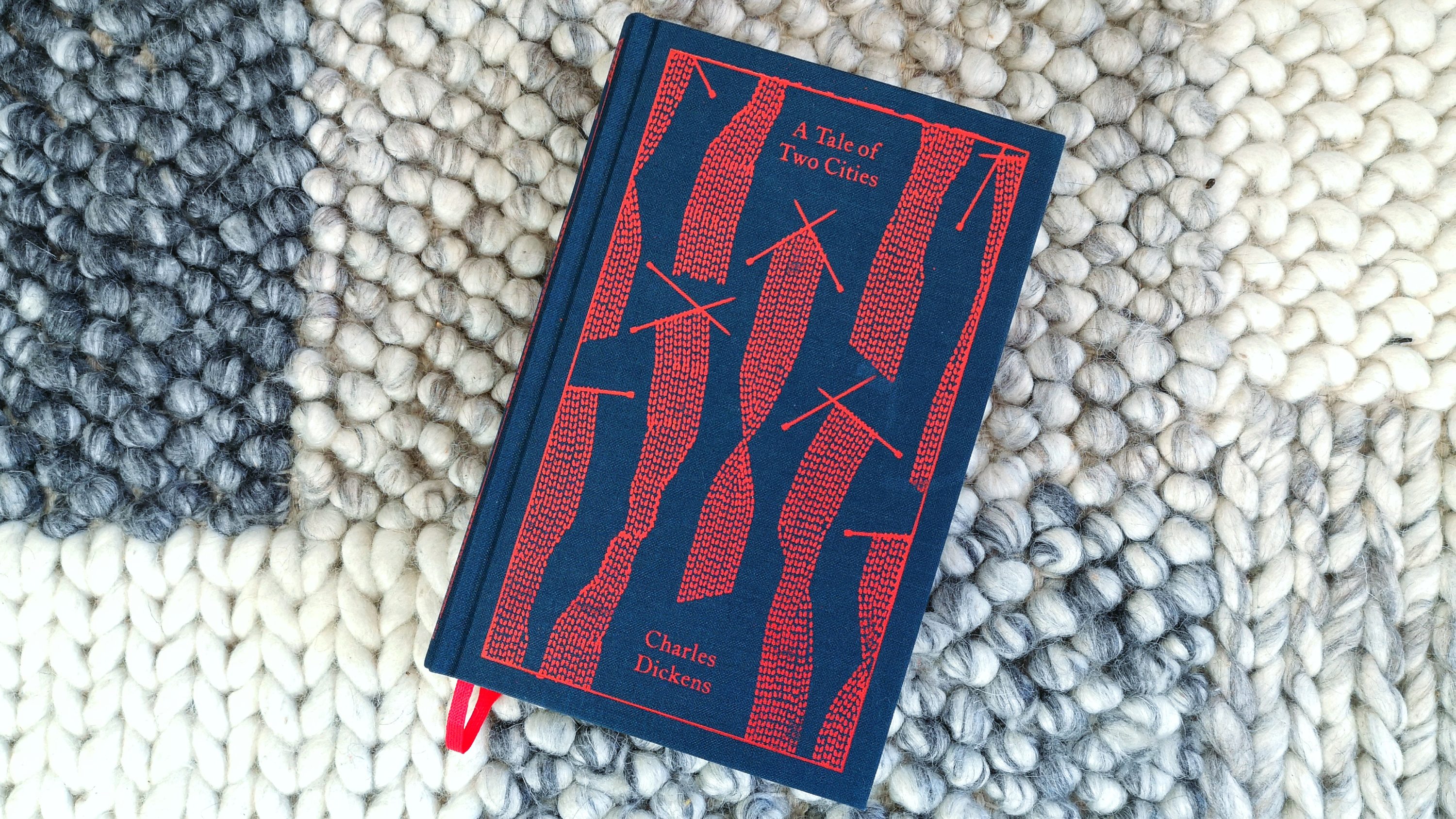

Vor diesem Setting entwickelt sich „A Tale of Two Cities“ zum Pageturner und macht so ziemlich alles wett, woran es in den ersten zwei Dritteln gemangelt hat. Dickens Erzählstil und Dramaturgie werden einheitlicher und harmonischer; die holzschnittartigen Figuren erhalten Tiefe und zeigen zum Teil neue, unerwartete Seiten; die nüchterne Distanziertheit zwischen Lesenden, Figuren und Ereignissen weicht einer runden Mischung extremer Emotionen. Die größte Stärke des Romans liegt dabei in der Figur Sydney Carton. Eine Figur, die Dickens uns lange als ziemlich unsympathisch und fehlerreich verkaufen möchte, ohne sich dabei die Mühe zu machen, uns Cartons Makel und Verfehlungen wirklich zu zeigen. Stattdessen sollen wir Lesenden Carton lange als Nebenfigur unterschätzen – damit wir am Ende von dessen Tat umso überraschter sind. Da die Einleitung von Richard Maxwell in der Penguin Clothbound Edition leider stark gespoilert hat, wusste ich, was Sydney Carton tun wird und worauf es im letzten Drittel des Buches hinauslaufen wird. Dass ich im letzten Drittel trotzdem gebannt davor saß und diesen Teil als den stärksten und spannendsten des ganzen Romans empfand, zeigt, zu welcher Höchstform Dickens hier aufgelaufen ist. Trotzdem habe ich mich die ganze Zeit über den Spoiler geärgert, weil ich so nur schwach ahnen konnte, welchen starken Effekt diese „Enthüllung“ wohl auf Lesende haben muss, die wirklich unbeeinflusst an die Geschichte herangehen können.

Und schließlich lässt Charles Dickens uns mit einem herzzerreißenden, aber perfekten Ende zurück, einem Ende, das mich fast gänzlich mit den eher schwachen ersten beiden Teilen des Romans versöhnt hat – und nach dem ich mir irgendwie einen kleinen Spin-Off über Sydney Carton wünsche.

Fazit:

Charles Dickens hat mich mit „A Tale of Two Cities“ wirklich herausgefordert. Nicht, weil es sprachlich oder inhaltlich so anspruchsvoll wäre, sondern weil ich nur wenige Romane gelesen habe, die in ihrer Qualität und Herangehensweise so schwanken. Die ersten zwei Teile fühlten sich an, als Dickens sie für sprachliche und dramaturgische Experimente genutzt, was für so manche Irritation oder auch mal Müdigkeit sorgte. Hinzu kamen Figuren, die in ihrer Eindimensionalität und Klischeehaftigkeit für reichlich Augenrollen sorgten. Doch wer durchhält, wird mit einem der vermutlich besten Enden der Literatur belohnt.

Alle Eindrücke von Ute, Veronica und mir zu „A Tale of Two Cities“ findet ihr auf Twitter unter #TeamDickens.

Charles Dickens: „A Tale of Two Cities“, Penguin Classics 2011, ISBN: 978-0-141-19690-9

Jawohl, genauso war das und gut zusammengefasst! Mir ging es genau wie dir: Die ersten beiden Bücher bzw. Drittel waren eine distanzierte Herausforderung, und das letzte Drittel dann plötzlich famos!

Natürlich lag das auch daran, dass Dickens das Verwirrspiel beenden und die Fäden zusammen führen konnte, und an der Eskalation der Dramatik. Aber ein bisschen frage ich mich dennoch, ob es sein kann, dass er einfach auch sehr lange gebraucht hat, um den richtigen Tenor in diesem Roman zu finden. Oder hat er schlicht zu lange hinter dem Berg gehalten mit dem Herz der Story? Mit Sydney?

Denn als er aus dem Schatten hervortritt, verlieren wir unsere Distanz und sind endlich auch mit dem Herz dabei.

Gut herausgearbeitet hast du die prägnanten Szenen mit Lucie. Überhaupt haben auch die Damen (einschließlich der unerschrockenen Miss Pross!) ihren großen Auftritt erst im letzten Drittel.

Nun ja. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Und ich sehe es wie du: Mit diesem grandiosen Ende macht Dickens die schwierigen ersten beiden Drittel fast gänzlich wett. Fast! Nicht ganz.

Übrigens: Auch dieser buddy read mit dir (und mit Veronica) war mir eine große Freude. Klassiker liest man besser mit mehr als nur zwei Augen, stelle ich mal wieder fest. Ich sag dann einfach mal: Bis zum nächsten Mal!

Hallo Ute,

das Klassikerlesen macht gemeinsam noch viel mehr Freude, da stimme ich dir zu! Und gerade bei Büchern, durch die man sich stellenweise „durchschleppt“, die verwirren oder gar frustrieren, ist so ein Buddy Read ideal, um am Ball zu bleiben und trotzdem etwas Gutes zu finden. Außerdem geht es zumindest mir immer so, dass man durch die anderen Mitlesenden auch immer etwas im Buch entdeckt, dass einem sonst entgangen wäre, oder Dinge aus einer anderen Perspektive sieht, andere Interpretationen findet. Das macht das Lesen noch viel spannender und interessanter. :)

„Aber ein bisschen frage ich mich dennoch, ob es sein kann, dass er einfach auch sehr lange gebraucht hat, um den richtigen Tenor in diesem Roman zu finden.“

Genau diesen Gedanken habe ich auch. Hinterher habe ich mich gefragt, ob er diesen Roman auch zum Experimentieren genutzt oder einfach erst seinen Stil finden musste. Vielleicht war auch die serielle Veröffentlichung ein Problem – ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, einen historischen und so vielseitigen Roman in einzelnen Kapiteln erscheinen zu lassen, da man eben nicht noch mal Textstellen überarbeiten kann, um alles besser aufeinander abzustimmen.

Oh ja, im letzten Drittel hatten die Frauen dann endlich noch große Auftritte. Davon hätte ich mir mehr gewünscht!

Liebe Grüße

Kathrin

Ich habe einige Bücher von Dickens gelesen, aber A Tale of Two Cities aus irgendwelchen Gründen noch nie in Betracht gezogen. Das mit dem Ende klingt aber vielversprechend ;-)

Hallo liebe Anette,

Dickens hat ja auch wirklich viel geschrieben und ich glaube, „A Tale of Two Cities“ ist hier im deutschsprachigen Raum auch weniger populär als bspw. „Oliver Twist“.

Das Ende ist wirklich famos und zum Schluss fand Dickens das richtige Maß an Dramatik, den passenden Stil und seine Figuren erhielten mehr Facetten und wurden greifbarer, sodass ich dann auch mit ihnen mitfühlen konnte. Es ist nur so schade, dass Dickens das in den ersten beiden Dritteln nicht geschafft hat und sich so in sprachlichen und dramaturgischen Wechseln verloren hat.

Liebe Grüße

Kathrin

Ich mochte Martin Chuzzlewit sehr, das ist ja auch nicht so bekannt. Meine Nr. 1 bleibt aber wohl David Copperfield :-)

Martin Chuzzlewit – das sagt mir tatsächlich gar nichts. Worum geht es darin denn?

David Copperfield habe ich noch vor mir. Aber als nächstes haben erst einmal andere Klassiker Vorrang. Ich wollte zB. längst was von Dumas lesen.

Oje, das ist schwer zusammenzufassen. ;-) Ein reichen, älteren Mann, der sich mit seinem Enkel zerstritten hat, woraufhin der senich auf eigene Faust durchschlagen muss, einen eingebildeten, falschen Architekten (in der Miniserie herrlich dargestellt von Paul Schofield) und seine beiden sehr unterschiedlichen Töchter und den Lehrling des Architekten, der eine wirklich gute Seele ist, und seine Schwester, die als Gouvernante ausgenutzt wird usw. Und einen Mord und einen echt fiesen Neffen des älteren Mannes usw. Es kommen darin besonders viele skurrile Charaktere vor :-)

Oh, das klingt aber nach einer guten Mischung. Du hattest mich schon beim Enkel, der sich nach dem Streit mit dem Großvater allein durchboxen muss :D

Hui, da bin ich ja froh, dass es sich doch noch gesteigert hat. Ich fand es etwas traurig als du schon mal dein Zwischenfazit geteilt hast, weil ich das Buch so gern mögen und darauf hinfiebern will – und auch weil mich die vielen Vorschusslorbeeren aus anderer Literatur neugierig gemacht haben. Aber wir haben ja damals schon bei Verbrechen und Strafe gemerkt, dass das ein zweischneidiges Schwert ist mit diesen fiesen Vorschusslorbeeren … jedenfalls wieder ein sehr erhellender Beitrag – ich freue mich auf das Buch! Auch wenn es noch etwas dauert bis ich es lesen werde.

Ja, das Ende ist ganz großes Kino und hier findet sich alles, was ich in den ersten beiden Dritteln so vermisst habe. Es ist nur unsagbar schade, dass Dickens so lange gebraucht hat, um in diesem Roman den richtigen Ton zu finden und die Stärken herauszuarbeiten. Die ganze Zeit habe ich mich immer gefragt, warum dieser Roman von so vielen geliebt wird. Nach dem Ende kann ich es ein bisschen verstehen, aber insgesamt hatte das Buch für mich zu viele Schwächen, als dass ich es euphorisch empfehlen könnte.

Ich bin gespannt, wie du „A Tale of Two Cities“ empfinden wirst – auch im Vergleich mit deinen bisherigen Titeln von Dickens.