Zusammenzufassen, worum es in Charles Dickens‘ „A Tale of Two Cities“ geht, ist gar nicht so einfach. Auch lässt sich der Roman in keine Genre-Schublade stecken: Ein bisschen Krimi, ein großes Stück Gesellschaftsroman, ein wenig Drama und viel Historie. Da ist zunächst Dr. Manette, der 18 Jahre in der Bastille inhaftiert war und seit seiner Freilassung als Schuhmacher arbeitet – einsam, gebeutelt und gezeichnet von der Haft. Eines Tages taucht ein Mitarbeiter der Londoner Bank Tellson’s, Mr Lorry, auf, begleitet von einer jungen Frau. Diese Frau ist Manettes Tochter Lucy, die ihren Vater nie kennengelernt hat und tot glaubte. Allein um Manettes Schicksal hätte Dickens einen spannenden Roman spinnen können. Das Setting ist jedoch nur der Auftakt der in London und Paris angesiedelten Geschichte, die durch einen der berühmtesten ersten Sätze eingeläutet wird.

Glücklich vereint reisen die Manettes zusammen mit Mr Lorry (zurück) nach London, wo den Doktor ein Leben in Wohlstand und Frieden erwartet – und Lucy gleich drei Verehrer. Einer dieser Verehrer ist der gebürtige Franzose Charles Darnay, den Lucy während ihrer Rückreise nach London kennenlernte. Was wir Lesenden von Darnay halten sollen, wissen wir anfangs nicht: In seinem Umgang mit Lucy und seiner allgemeinen höflichen Art zeigt uns Dickens, dass wir zu den „Guten“ zählen sollen. Allerdings ist unsere erste Begegnung mit Darnay keine schöne: Wir lernen ihn vor Gericht kennen, angeklagt des Verrats gegenüber der Britischen Krone. Darnay wird unschuldig gesprochen – nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Sydney Carton, ein Kollege von Darnays Verteidiger, dem Franzosen erschreckend ähnlich sieht. Doch Darnay hat ein Geheimnis und seine wahre Identität offenbart sich erst in der Mitte des Romans. Bis dahin dürfen wir Lesenden über die Absichten von Charles Darnay, aber auch über die Sydney Cartons, lange rätseln.

Parallel und eng verknüpft mit der Geschichte um die Manettes und Charles Darnay verfolgen wir die zunehmende Eskalation in Paris: Von den Vorwehen der Französischen Revolution über das Blutvergießen beim Sturm auf die Bastille bis zu den Umwälzungen in den Folgejahren erleben wir die Ereignisse aus Sicht des Vinothekbesitzers Ernest Defarge und seiner Frau Thérèse, beides führende Personen in den Aufständen. Ihre Wege und die von Darnay, Mr Lorry und den Manettes sollen sich mehrfach kreuzen – nicht zuletzt, als Charles Darnay zurück nach Frankreich kehrt und ohne Prozess inhaftiert wird.

Obwohl wir uns in „A Tale of Two Cities“ überwiegend in den höheren Gesellschaftsschichten bewegen, beweist sich Charles Dickens auch hier wieder als Unterstützer der Underdogs, der Schwachen und Benachteiligten. Immer wieder setzt er uns Szenen vor, die den Privilegierten, den Eliten, der vermeintlich „besseren“ Schichten zeigen, dass Wohlstand kein Synonym für Menschlichkeit ist. Als die Kutsche eines Marquis einen Jungen überfährt, zeigt dieser keinen Hauch Mitleid und meint, er könne den Vater mit ein bisschen Geld für seinen Verlust entschädigen. Hinzu kommen nüchterne, detaillierte Beschreibungen von Folter und Hinrichtungen, die fast schon Normalität zu sein scheinen – etwas, wo Dickens nicht historisch korrekt blieb, um die Grausamkeit dieser Handlungen deutlicher zu machen. Und natürlich schreibt Dickens auch wieder in seinem gewohnt süffisanten Ton, wie wir ihn u.a. aus „Oliver Twist“ kennen. Zuweilen wirkt das jedoch irritierend und deplatziert, bspw. wenn er sich über die Redeweise vor Gericht mokiert, während ein Fall mit drohender Todesstrafe verhandelt wird.

Eine Stärke des Romans liegt zweifellos in der dichten, fast schon cineastischen Atmosphäre, die Dickens immer wieder schafft – sei es nun bei der Beschreibung der wenig einladend wirkenden Tellson’s Bank, der Schilderung einer zerstörten Weinlieferung, die zum Symbol der verzweifelten Armut der Pariser Bevölkerung und des bevorstehenden Blutvergießens der Revolution wird, oder beim Sturm auf die Bastille, wenn Sprachrhythmus und Wortwahl dem Klang des Kampfes folgen.

Insgesamt kann mich aber auch dieser Titel von Dickens nicht zu 100% überzeugen. Wie in den meisten seiner Geschichten sind mir die Figuren zu klischeehaft, oberflächlich gezeichnet und zu einseitig in gut und böse kategorisiert. Das gilt vor allem für die Frauenfiguren! Innerhalb des Romans haben wir nur eine Handvoll weiblicher Personen und die sind entweder Sinner or Saint: Frauen sind entweder einfach liebende, aufopfernde Ehefrau, Mutter oder Tochter oder Bedienstete oder als Kontrast dazu zwar stark und unabhängig, aber direkt so radikal, dass sie über Leichen gehen. Ein Mittelmaß findet Dickens nicht.

Hinzu kommt, dass das Lesen zuweilen auch regelrecht anstrengend ist: In den ersten Kapiteln greift Dickens auf Satzgebilde zurück, die selbst für Ute mit ihren Englischkenntnissen auf Muttersprachniveau eine Herausforderung darstellten. Mal weiß man nicht, was eigentlich Subjekt und was Objekt ist, mal scheinen Sätze mittendrin zu beginnen oder Nebensätze zu fehlen. Für mich fühlte es sich an, als wären die ersten drei Kapitel von einer gänzlich anderen Person geschrieben worden als der Rest des Romans.

Aber auch auf inhaltlicher Ebene stellt uns Dickens regelmäßig vor Rätsel. Es werden Andeutungen gemacht, Cliffhanger eingebaut, Fragen, Personen, Nebenhandlungen in den Raum geworfen, die aus dem Nichts kommen, mitunter nach ein, zwei Kapiteln verschwinden und dann etliche Kapitel später endlich aufgeklärt und mit dem Rest der Geschichte verwoben werden. Wer Bücher aus dem 19. Jahrhundert liest, erlebt das ja durchaus öfter: Autoren wie Tolstoi oder Hugo wechseln ebenfalls gerne häufig die Schauplätze, konfrontieren uns mit Figuren, ohne uns diese zunächst vorzustellen – oder sie stellen sie uns so ausführlich vor, dass wir ihr halbes Leben verfolgen, bis endlich mal deutlich wird, welche Rolle sie im Kontext der Geschichte konkret spielen. An sich mag ich das, weil es Figuren für mich lebendiger und facettenreicher macht, sie „realer“ wirken lässt. Doch bei Dickens‘ „A Tale of Two Cities“ wirkt das Ganze oftmals zu konstruiert, zu gewollt, zu häufig aus der Luft gegriffen. Vereinzelt hat es den gewünschten Effekt, Spannung und Neugier zu erzeugen. In den meisten Fällen sorgte es bei mir aber nur für Stirnrunzeln, Fragezeichen, Verwirrung, bis hin zur Ermüdung. Charles, you can do better!

Alle Eindrücke von Ute, Veronica und mir zu „A Tale of Two Cities“ findet ihr auf Twitter unter #TeamDickens.

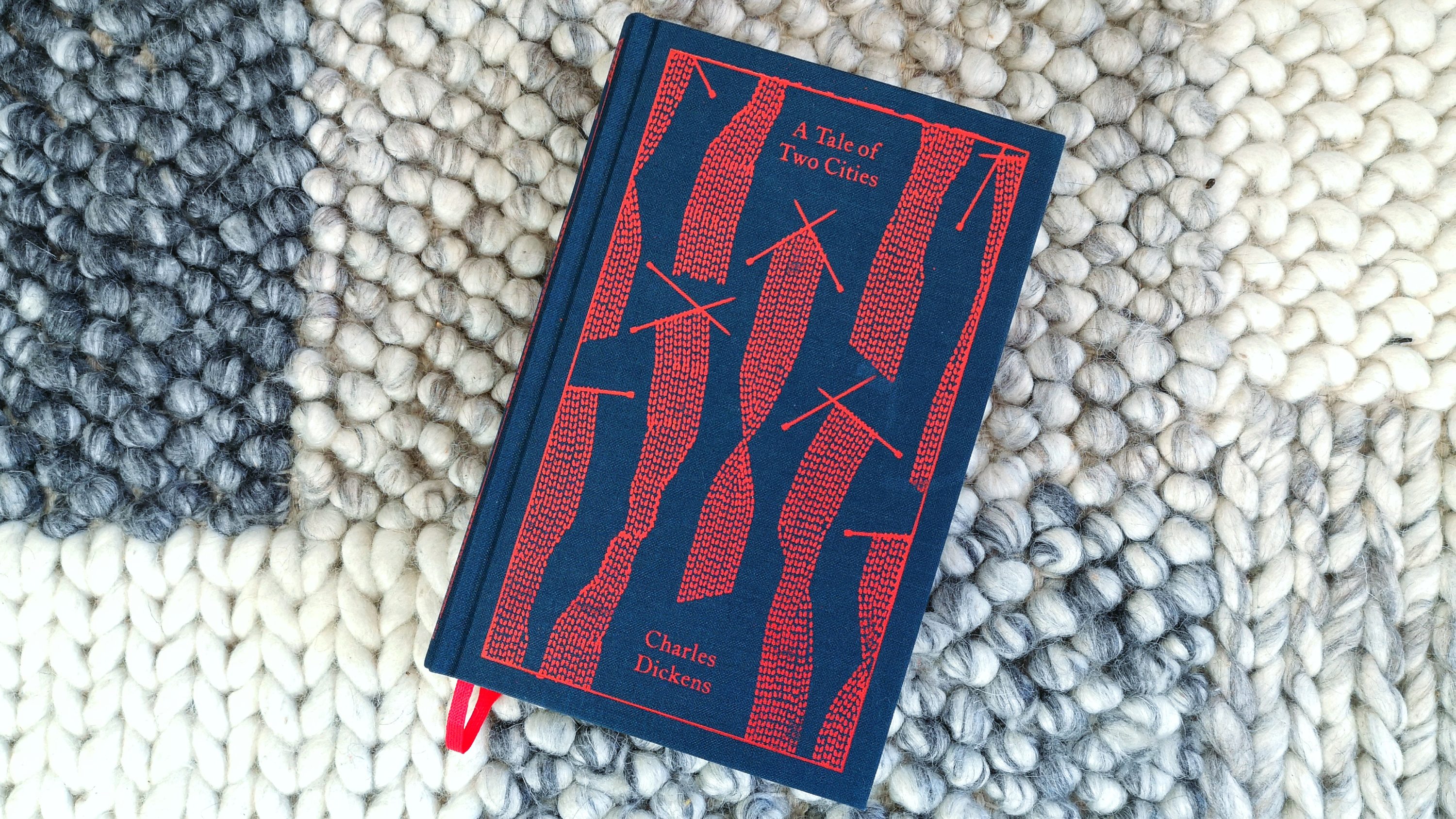

Charles Dickens: „A Tale of Two Cities“, Penguin Classics 2011, ISBN: 978-0-141-19690-9

Eine wunderschöne Zusammenfassung eurer Dickens-Lesereise. Ich sende liebe Grüße und wünsche dir ein glückliches und gesundes Jahr 2021. Tanja / deichpoesie

Liebe Tanja,

schön, dich hier wiederzusehen :) Die letzten Eindrücke zum Buch werden auch in den nächsten Tagen verbloggt. Hast du „Eine Geschichte aus zwei Städten“ schon mal gelesen?

Ich wünsche dir ebenfalls alles Liebe für 2021 und viele kostbare Momente!

Liebe Grüße

Kathrin

So, jetzt habe ich auch endlich gut die Hälfte hinter mir und kann viele deiner Eindrücke nur bestätigen, von den verwirrenden Satzkonstruktionen über die gefühlt fehlenden Puzzleteile in der Handlung bis hin zu den klischeehaften Figuren. Die sind allerdings – gerade bei den Frauen – etwas, das ich aus Klassikern meistens so kenne. Komplexität ist den Herren vorbehalten; die Frauen sind entwerfe gutherzige, in Ohnmacht fallende Engel oder richtige Biester. Ob das daran liegt, dass auch hier mal wieder ein männlicher Autor am Ruder ist, der wenig Einblick in oder Empathie für die Frauenwelt hatte?

Auch ich mag Dicken’s Stil sehr, wenn er sich in eine seiner atmosphärischen Beschreibungen von Settings stürzt. Das kann er so gut! Andererseits schreibt er in TOTC für mein Empfinden sehr inkonsistent: Mal mit viel beobachtender Distanz und Kälte, mal melodramatisch ins personenbezogen. Okay, das eine ist die Hintergrundgeschichte in Paris, das andere die Geschichte um Lucie und Charles. Trotzdem ist das stilistisch tatsächlich von Kapitel zu Kapitel so krass unterschiedlich, dass man wirklich meint, hier wären verschiedene Autoren am Werk!

Bis jetzt empfinde ich TOTC als eine Art Krimi vor historischer Kulisse mit eingewobener Liebesgeschichte. Die offenen Fragen und die Rätselhaftigkeit verwirren mich, halten mich aber auch bei der Stange: Worauf läuft das alles hinaus?

Ich bin nicht total happy mit dem Roman, aber gespannt, wie er endet.

„Andererseits schreibt er in TOTC für mein Empfinden sehr inkonsistent: Mal mit viel beobachtender Distanz und Kälte, mal melodramatisch ins personenbezogen. […] Trotzdem ist das stilistisch tatsächlich von Kapitel zu Kapitel so krass unterschiedlich, dass man wirklich meint, hier wären verschiedene Autoren am Werk!“

Genauso empfand ich es auch. Ich war immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich die Kapitel waren – manche waren so atmosphärisch, andere ziemlich zäh, manche reich an Dialogen und Handlung, andere sehr introspektiv oder sachlich beobachtend. Aber vielleicht ist das dem seriellen Erscheinen der Kapitel geschuldet?!

In den letzten Kapiteln hat Dickens mich dann aber doch gewonnen und hier hat er auf ganzer Linie überzeugt. Schade, dass ihm das nicht schon früher gelungen ist. :(

Ah, so spannend eure Eindrücke zu lesen – jetzt bin ich aber auch etwas eingeschüchtert wegen der Satzkonstrukte. Ich wage mich voraussichtlich dieses Jahr irgendwann an das Buch und habe es auf Englisch hier. Sieht so aus als ob das ein interessanter Ritt wird. Sprachlich schwierige Bücher ermüden ja schnell … . Ansonsten fand ich das sehr spannend zu lesen, bin gespannt wo all diese Personen und Lebensgeschichten hinführen. Welche Bücher außer Oliver Twist hast du noch gelesen? Ich hab nur zwei von Dickens bisher gelesen und fand in beiden keinen süffisanten Ton. Oliver Twist war aber auch keiner davon ;)

Ich wechsle mal zum nächsten Artikel :) …

Sprachlich schwierig ist „A Tale of Two Cities“ eigentlich nur in den ersten Kapiteln. Mich hat es damals beruhigt, dass es auch Ute so ging, deren Englischkenntnisse noch mal deutlich über meinen liegen. Aber es war schon immer wieder fordernd und irritierend, wie wechselhaft Dickens schrieb: Manche Kapitel waren so atmosphärisch und spannend, andere dagegen furchtbar sachlich und dröge. Es las sich für mich ein bisschen, als hätte Dickens bei diesem Roman viel experimentiert, als wollte er neue Pfade betreten, ohne so recht zu wissen, wie er das am besten anstellt.

Neben „A Tale of Two Cities“ und „Oliver Twist“ habe ich noch seinen diversen Weihnachts- und Silvestergeschichten gelesen. In den winterlichen Kurzgeschichten findet man dieses spöttische natürlich weniger, bzw. nur vereinzelt in „A Christmas Carol“. Aber in Oliver Twist ist das häufiger zu finden – mal mehr, mal weniger unterschwellig.