Es ist viele Jahre her, seit ich Sylvain Tessons Tagebuch über sein Einsiedlerleben am Baikalsee zu lesen begann. Damals entfalteten seine Zeilen eine unglaubliche Sogkraft – ich war begeistert von seinen Beschreibungen der winterlichen sibirischen Flora und Fauna, spürte seine Liebe zur Literatur und versah das Buch mit einer Vielzahl an Page Markern. Doch in der Mitte des Buches unterbrach ich damals die Lektüre – die Namen der Russen, die Tesson am Baikalsee traf, blieben für mich durchweg nur austauschbare Namen, ohne Gesichter, Charaktere, Eigenheiten. Gleichzeitig wurden andere, neu eingezogene Bücher verlockender.

So schlummerte das halb gelesene Tagebuch jahrelang vor sich hin, machte mehrere Umzüge mit. Doch in all der Zeit nahm ich es immer wieder zur Hand, schlug es an den markierten Seiten auf, um einzelne Sätze noch einmal zu lesen. Schließlich schien nun der diesjährige Urlaub in Sloweniens Natur der ideale Zeitpunkt, um Tessons Bericht noch einmal zu beginnen – und dieses Mal auch zu beenden.

Wie war es für mich, noch einmal mit dem französischen Schriftsteller in die durchschnittlich -20°C aufzubrechen? Sechs Monate in einer kleinen Hütte in den sibirischen Wäldern zu verbringen, wo die nächsten Menschen mehrere Kilometer weit weg leben und Wölfe und Bären zu Hause sind?

„Dem Einsiedler stellt sich die Frage: Kann man sich selbst ertragen?“ (S. 50)

Im Prinzip erging es mir ähnlich wie bei der ersten literarischen Reise an den Baikalsee: Es dauert keine zwei Seiten, bis ich wieder fasziniert war von Sylvain Tessons Vorhaben, ein halbes Jahr in der (kalten) Einsamkeit der Wälder zu verbringen. Neugierig las ich, welche Bücher er mit in diese Auszeit vom Alltag in Paris nahm. Und wie ein Kind sog ich den Zauber der sibirischen Flora und Fauna in mich auf, die Tesson so poetisch und voller staunender Ehrfurcht und Hingabe beschreibt.

„Das fesselnde Schauspiel, das sich draußen vor dem Fenster abspielt. Wie kann man noch einen Fernseher im Haus behalten?“ (S. 50)

„In den Wäldern Sibiriens“ ist aber weit mehr als nur eine Liebeserklärung an die Natur oder ein Bericht. Es ist auch eine Anklage an die Menschheit, die voller Gier, Egoismus und Überheblichkeit natürliche Lebensräume zerstört, sich jeden Hektar Wildnis zu eigen macht, Jahrtausende alte Gleichgewichte kippt und leichtfertig über Leben und Tod anderer Lebewesen bestimmt. Tesson plädiert für Nachhaltigkeit und kritisiert den unnötigen Konsum. Er sinniert über die Rückkehr zu Minimalismus nach, über eine Rückbesinnung auf rein Existenzielles und erlebt in den sibirischen Wäldern ein ideales, harmonisches, ja, fast schon utopisches Zusammenleben von Mensch, Tier und Umwelt.

„Die Meise kommt wieder. […] Der Besuch des kleinen Tiers entzückt mich. […] Und jetzt freue ich mich wie ein kindischer Alter über einen Vogel. Das Hüttenleben mag vielleicht eine Regression sein. Was aber, wenn in dieser Regression ein Fortschritt läge?“ (S. 50 f.)

Doch auch am Baikalsee wird die idyllische Ruhe und Einsamkeit hin und wieder durchbrochen. Fischer, Forscher, Jäger und andere Menschen, die aus beruflichen oder privaten Gründen am Baikalsee wohnen, kommen gelegentlich zu Besuch oder bieten Sylvain Tesson ihre Gastfreundlichkeit an, wenn es ihn einmal weiter hinaus in die Wälder zieht. Ich habe hier bewusst nur die männlichen Bezeichnungen gewählt, denn tatsächlich trifft Tesson fast ausschließlich auf Männer. Nur selten lernen wir Frauen kennen.

Überhaupt habe ich mit Bauchschmerzen gelesen, wie der französische Autor über Frauen schreibt. Nämlich: fast gar nicht. Und in den wenigen Situationen, in denen er an Frauen denkt oder über sie schreibt, betrachtet er sie lediglich als Ehefrauen oder als Lustobjekte. Wieder und wieder wünscht er sich, eine junge Forscherin oder Reisende möge sich zufällig in seine Gegend verirren und bei ihm die Nacht verbringen. Dabei befindet sich Sylvain Tesson in einer langjährigen Beziehung, als er nach Sibirien aufbricht. Über seine Partnerin schreibt er jedoch kaum etwas. Nur zwei- oder dreimal gibt es eine vage Andeutung, dass er an sie denkt. Aber wie er selbst schreibt, vermisst er schon nach wenigen Wochen keine*n, der angeblich von ihn geliebten Menschen.

Je weiter ich in der Lektüre voranschritt, desto mehr störte ich mich an Tessons Art. Denn so sehr er die Natur wertschätzt und respektiert, desto abwertender geht er mit anderen Menschen um. Neben seinem Chauvinismus gegenüber Frauen verfällt er auch regelmäßig in eine Kategorisierung von Menschen. Es sind immer „die Franzosen“, „die Russen“, „die Deutschen“. Eine Verallgemeinerung folgt der anderen, ein Stereotyp reiht sich ans nächste. Verhaltensweisen und Charakterzüge Einzelner werden einem ganzen Volk zugeschrieben und in „erstrebenswert“ oder „falsch“ eingeteilt. Auch sich selbst gegenüber zeigt er wenig Achtung und Wertschätzung, leert tagtäglich literweise Wodka, bekennt sich anfangs noch dazu, Alkoholiker zu sein, genießt es aber mit jeder Woche mehr, dass Wodka zu seinem Grundnahrungsmittel verkommt.

So ließ mich „In den Wäldern Sibiriens: Tagebuch aus der Einsamkeit“ innerlich zerrissen zurück. Einerseits liebte ich Sylvain Tessons Schilderungen der Natur, sein Auge für Details und sein Können, die Wunder der Wälder in Worte zu fassen. Wie er über Menschen denkt, schreibt (oder eben nicht schreibt) und wie er sich selbst behandelt, empfinde ich jedoch als abstoßend und hat mir die Lektüre nach dem ersten Drittel immer mehr verleidet.

Fazit:

„In den Wäldern Sibiriens“ ist ein wundervolles Kompliment an den Baikalsee, ein Appell für mehr Nachhaltigkeit und Rücksicht auf die Natur. Doch Sylvain Tessons Erfahrungsbericht strotzt leider vor Stereotypisierung und zeugt von wenig Respekt gegenüber Frauen. So gern ich eine begeisterte Leseempfehlung für Tessons Tagebuch ausgesprochen hätte – sein Blick auf Frauen und sein Kategorisieren in Nationen, in richtig und falsch, macht eine Empfehlung nicht möglich.

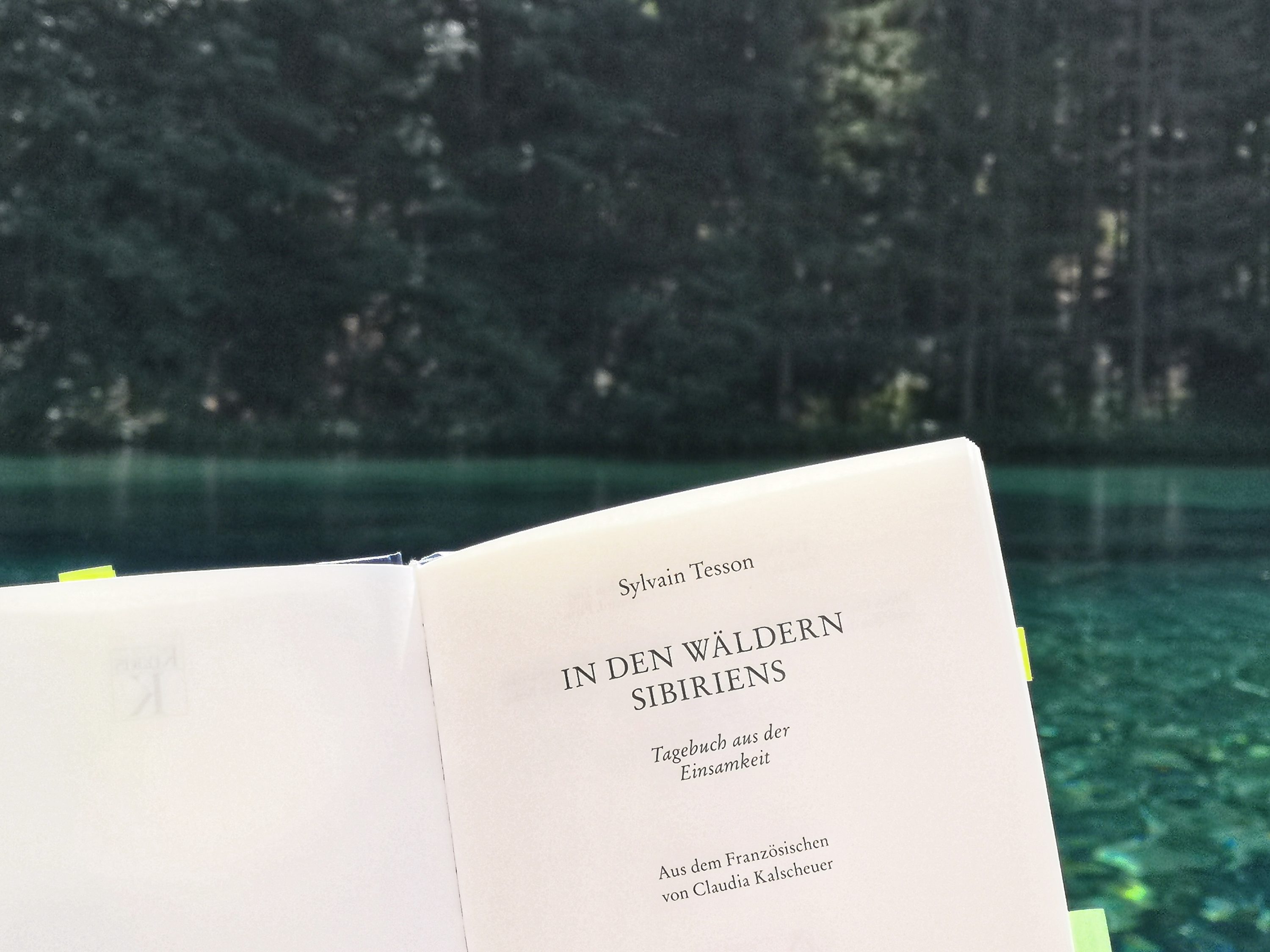

Sylvain Tesson: „In den Wäldern Sibiriens: Tagebuch aus der Einsamkeit“, aus dem Französischen übersetzt von Claudia Kalscheuer, Knaus Verlag 2014, ISBN: 978-3-8135-0564-1

Oha, schwierig. Ich bin auch immer sehr hin- und hergerissen bei solchen Büchern, die soviel geben, aber dann einen so bitteren Geschmack im Abgang haben. Man kann das herunterspielen als „Kind seiner Zeit“ oder als Kunst nicht mit dem Künstler verwechseln. Aber wenn die Botschaften halt nicht schmecken, dann finde ich es auch sehr gut das einfach mal so wie du es gemacht hast stehen zu lassen.

Ja, bei älteren Büchern oder fiktionalen Werken kann ich das noch eher tolerieren bzw. bekommt es im Kontext der jeweiligen Zeit und der Handlung ja oft einen anderen Rahmen. Aber hier ist es ja ein autobiografischer Text aus der heutigen Zeit und da machen solche Denkmuster einfach nur wütend und traurig.

Schade, dass manche guten Bücher durch Ansichten ihrer Schöpfer*innen so einen bitteren Beigeschmack bekommen (siehe bspw. auch das Harry-Potter-Universum / J.K. Rowling).