Inhaltswarnungen / Content Notes

Der Roman thematisiert:

- Mord (auch an Kindern/Säuglingen)

- Suizid

- Kannibalismus

- und weitere Formen körperlicher Gewalt

Nachdem ich die Comic-Version von „Die Straße“ las, stand fest, dass ich mich zeitnah der Vorlage von Cormac McCarthy widmen würde. Rückblickend betrachtet ergänzen Roman und Comic einander perfekt: Während der Comic von Manu Larcenet die Unbarmherzigkeit und Trostlosigkeit visuell einfängt und vor allem die menschlichen Grausamkeiten in den Fokus rückt, ist das Original von McCarthy vor allem mental fordernd und macht die Vater-Sohn-Beziehung zum Hoffnungsträger und Leuchtturm in der dunklen, untergegangenen Welt.

Während wir Vater und Sohn durch das trostlose, postapokalyptische Amerika begleiten, erleben wir ihren tagtäglichen Überlebenskampf in allen Facetten: die harte Suche nach Nahrung, Trinkwasser Feuer- und Wärmequellen; Krankheiten und Infektionen, die – egal, wie klein – lebensbedrohlich werden können; die permanent begleitende Angst vor anderen Menschen, welche jegliche Menschlichkeit ad acta legten, sowie die Gewissheit, dass man nie und nirgendwo sicher sein wird und sich das Leben für immer nur noch ums bloße Überleben drehen wird.

Denn nachdem die ganze Welt in Flammen stand und nahezu alles Leben auslöschte, blieb nur eine karge, graue, trostlose Ödnis zurück, die sich jahrhundertelang nicht erholen wird. Noch Jahre nach dem Feuer regnet es Asche; die Luft ist schmutzig. Es gibt weder Pflanzen noch Tiere. Nur ein Bruchteil der Menschen existiert und kämpft Tag für Tag aufs Neue dafür, am Leben zu bleiben – viele von ihnen sind so skrupellos, dass sie von Kannibalismus leben, der selbst vor Kindern nicht Halt macht und regelrechte „Menschenfarmen“ hervorbringt.

Sich in dieser Welt zu bewegen, hat mich als Leserin erschöpft. Die Monotonie, Trostlosigkeit und Dauer-Bedrohung, der Cormac McCarthy uns und seinen Figuren in „Die Straße“ aussetzt, wirkten auf mich regelrecht immersiv. Die Lektüre hat mich dadurch immer wieder erschöpft, sodass ich viele Pausen einlegen musste und überraschend viel Zeit für den Roman benötigte.

So stellt sich unwillkürlich die Frage nach dem Warum und Wofür. Was treibt an, sich jeden Tag aufs Neue diesen Gefahren und dieser Aussichtslosigkeit zu stellen? Wie kann man Hoffnung finden und aufrechterhalten, wenn es nur ums bloße Überleben geht und alles Gute und Schöne aus der Welt verschwunden ist? Doch welche Alternativen gäbe es? Nur eine: (Selbst-)Tötung. Doch wer brächte es über sich, nicht nur sich selbst, sondern auch den meist geliebten Menschen zu töten – egal, wie hoffnungslos die Welt scheint?

Es ist diese Liebe zwischen Vater und Sohn, die McCarthy schlicht, nahezu beiläufig und doch intensiv in die Trostlosigkeit der Geschichte verwebt und die in diese Dunkle, kalte, brutale Welt Schönheit und Hoffnung bringt. Und obwohl ich wusste, was das Ende von “Die Straße” bereithält, war es emotional aufwühlend, da McCarthy diesem Moment viel Zeit und Raum gibt – und damit auch Respekt und Wertschätzung entgegenbringt.

Sprachlich birgt „Die Straße“ seine Eigenheiten: Während die Dialoge zwischen Vater und Sohn durch schlichte und wenige Worte geprägt sind, kommen die beschreibenden Passagen oft sehr gewichtig oder regelrecht erdrückend daher. Nicht selten werden wir mit Fachbegriffen oder Wörtern konfrontiert, die (nicht mehr) Teil des alltäglichen Sprachgebrauchs sind, wie z.B. „Palimpsest“, „Isokline“ oder „Salitter“, die aber vom Erzähler der Geschichte verwendet werden, als wären sie nicht nur in „unserer“ Gegenwart, sondern auch in der zerstörten Welt noch selbstverständlich. Das wirkte für mich im Kontext der postapokalyptischen Geschichte unpassend und unauthentisch – und bildet damit auch meinen einzigen Kritikpunkt an McCarthys Roman.

Fazit:

Cormac McCarthys „Die Straße“ ist definitiv die trostloseste postapokalyptische Geschichte, die mir je begegnet ist. Doch sie zeigt auch, was es bedeutet, sich selbst und die Menschlichkeit nie aufzugeben.

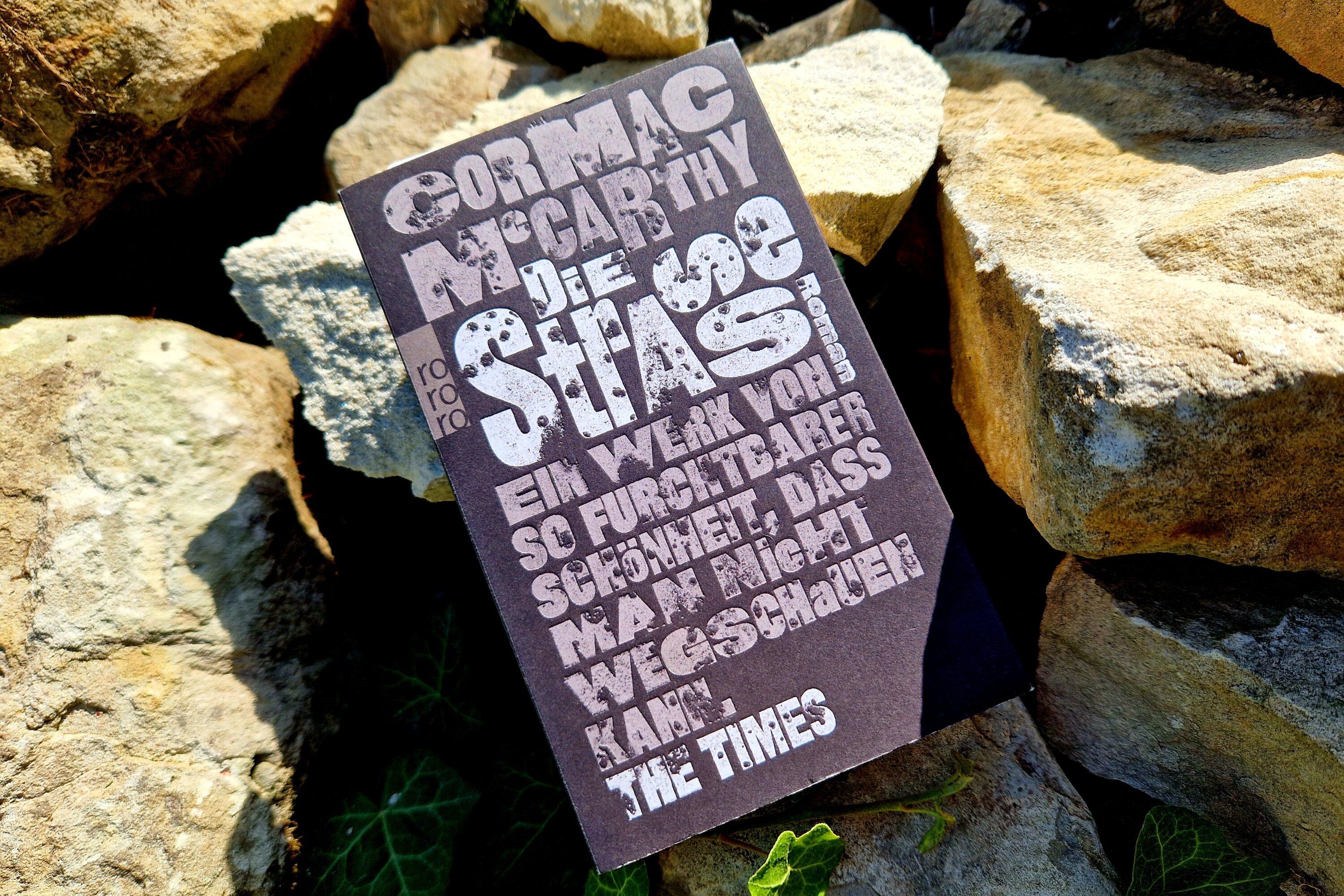

Cormac McCarthy: „Die Straße“, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Nikolaus Stingl, Rowohlt Taschenbuch Verlag 2023, ISBN: 978-3-499-24600-5

Oh, das las sich sehr gut, danke für Deine Meinung! Das Buch möchte ich irgendwann einmal gerne lesen, aber weil es eben so trostlos und auch gut geschrieben sein soll, scheint nie der richtige Moment da zu sein. Dennoch, ich bleibe dran. :)

Hallo Daniela,

freut mich, dass ich deine Neugier aufrechterhalten konnte! Obwohl ich überrascht bin, dass du das Buch noch nie gelesen hast – ich wäre intuitiv davon ausgegangen, dass du „Die Straße“ bereits seit Jahren kennst. Aber ich verstehe deine Gedanken: Für manche Geschichten braucht es den richtigen Zeitpunkt. Das ist bei diesem Buch auf jeden Fall so. Ich musste das Buch zwischendurch auch für ein paar Tage zur Seite legen und fand dann schwer wieder hinein, weil ich in dem Moment einfach positivere Geschichten brauchte. Setting und Stil des Buches machen es auch schwer, den Roman trotz der recht geringen Seitenzahl schnell zu lesen.

Irgendwann kommt sicher auch für dich der richtige Zeitpunkt.

Aber dann liege ich auch richtig mit der Annahme, dass du die Verfilmung ebenfalls noch nicht gesehen hast? Mit der hadere ich tatsächlich noch, weil die Bilder für mich vermutlich noch schwerer zu verarbeiten sind.

Oh, von der Existenz des Buches weiß ich in der Tat seit Jahren, aber ich kann mich eben nicht überreden. Und ich brauche hier und da etwas, das ist, wie es das Cover verspricht. Aber die letzten Jahre waren mühsam … von daher wird es wohl noch etwas dauern. ;-)

Nein, die kenne ich ebenfalls nicht. Allerdings bin ich generell nicht so die große Filme- oder Serienguckerin.