„Frühstück bei Tiffany“ ist einer dieser Klassiker, von denen die meisten Menschen schon einmal gehört haben – nicht zuletzt durch die Verfilmung mit Audrey Hepburn und das damit legendär gewordene „kleine Schwarze“. Viel mehr Berührungspunkte zur Geschichte hatte ich jedoch nicht – weder zum Film noch zu Truman Capotes Roman. Um ehrlich zu sein, hat mich die Geschichte auch nie neugierig gemacht. Vermutlich hätte ich sie also nie gelesen oder gesehen, wäre Capotes Roman nicht Teil meines letzten Buch-Adventskalenders gewesen. So wurde ich dann auch positiv überrascht, wie unterhaltsam, leicht und frei von Kitsch „Frühstück bei Tiffany“ ist.

Aus der Perspektive eines namenlos bleibenden Schriftstellers erhalten wir Einblicke in das Leben seiner Nachbarin Holly Golightly – einem 19-jährigen New Yorker It-Girl. Holly ist mittellos und rastlos; in ihrer Wohnung gibt es außer dem Bett keine Möbel. Sie sitzt buchstäblich immer auf gepackten Kisten, weil sie noch nicht den Ort gefunden hat, der sich für sie nach einem Zuhause anfühlt – dieses Gefühl weckt in ihr lediglich das Juweliergeschäft „Tiffany & Co“. So unverbindlich lebt sie auch in jeder anderen Hinsicht: Ihre Tage bestehen vor allem aus Schlafen und Ausgehen; sie trifft sich ständig mit anderen Männern, wickelt sie um den Finger und lässt sie dann schnell wieder fallen.

Holly erweist sich dabei als eine Meisterin der Inszenierung: Trotz fehlender finanzieller Mittel hat sie es in die höheren Kreise geschafft, besucht die angesagtesten Partys und trägt edle Kleidung. An ihr und ihrem engeren Bekanntenkreis zeigt Capote, dass es in manchen gesellschaftlichen Kreisen nicht darum geht, wer du bist, sondern wie du auftrittst: Holly eignet sich mit einer regelrechten Selbstverständlichkeit in kürzester Zeit Räume und Menschen an, bis sich alles um sie dreht. Sie ist aufgeschlossen, kommunikativ und scheinbar unbekümmert – und sorgt damit dafür, dass sie für die Menschen um sie herum als gute Gesellschaft verstanden wird, während ihre direkte, selbstbewusste Art gleichzeitig vielen imponiert.

In genau der gleichen Leichtigkeit ist „Frühstück bei Tiffany“ auch geschrieben. Die rund 120 Seiten kurze Geschichte lässt sich damit entspannt an einem Nachmittag lesen und entführt in eine Welt, die sorglos, belanglos und fröhlich wirkt.

Dennoch tritt – mal mehr, mal weniger deutlich – hervor, dass Holly nicht so glücklich ist, wie sie vorgibt zu sein; dass hinter der Fassade der feierwütigen Männerverführerin eine sensible Frau steckt, die unter ihrer eigenen Rastlosigkeit leidet und alles für diejenigen gibt, die ihr ernsthaft etwas bedeuten.

So passt es auch, dass Capote Hollys Geschichte nicht zu Ende erzählt und offenlässt, wohin sie ihr weiterer Weg führt. Die Verfilmung indes hat zu einem romantischen Happy End gegriffen, das in meinen Augen nicht zu Holly und ihrem Lebensstil passt.

Nachdem ich „Frühstück bei Tiffany“ beendet hatte, fragte ich mich, ob der Klassikerstatus gerechtfertigt wäre. Literarisch und inhaltlich ist Capotes Kurzroman gut, aber nicht beeindruckend: Würde das Buch heute erstmals erscheinen, würde es vermutlich schnell als belanglos betrachtet werden. Doch zum Zeitpunkt des Erscheinens war eine Protagonistin wie Holly Golightly ungewöhnlich und gewagt. Zudem ist die Geschichte wahrlich zeitlos – sie könnte noch heute nahezu 1:1 so stattfinden. Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet erfährt „Frühstück bei Tiffany“ also zurecht die Anerkennung als literarischer Klassiker.

Fazit:

Truman Capote hat mich in „Frühstück bei Tiffany“ mit seinem unprätentiösen, kurzweiligen Erzählstil und einer angenehm nüchternen, kitsch- und dramafreien Geschichte positiv überrascht. Das erste Mal wird nicht das letzte Mal sein, dass ich die Geschichte von Holly Golightly gelesen habe und auch auf Capotes andere Geschichten bin ich nun neugierig geworden.

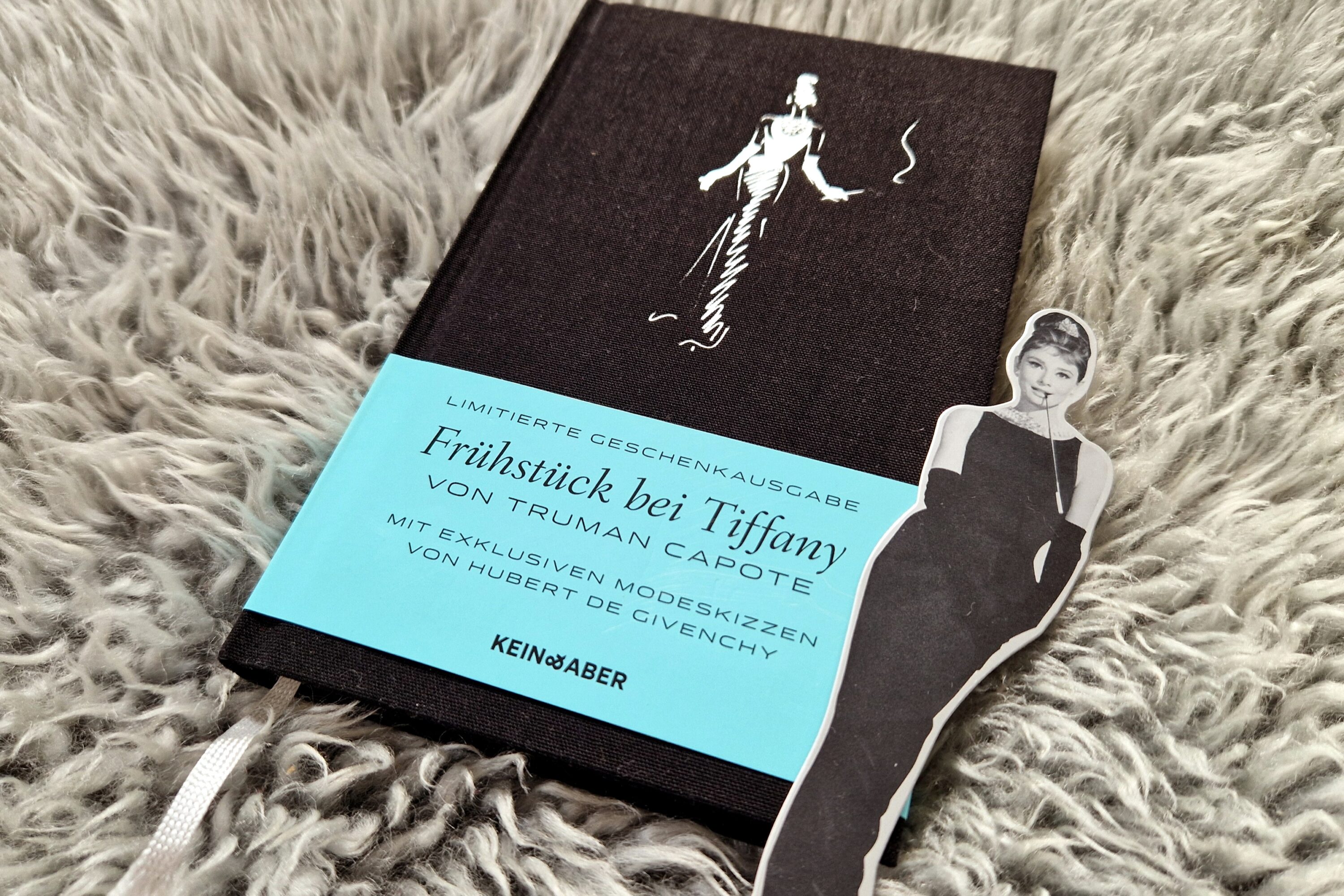

Truman Capote: „Frühstück bei Tiffany“, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Heidi Zerning, Limitierte Geschenkausgabe mit Modeskizzen von Hubert de Givenchy, Kein & Aber 2024, ISBN: 978-3-0369-5054-9

Guten Abend!

Interessanterweise stolpere ich derzeit gefühlt überall über Holly Golightly. Dabei kenne ich weder Buch noch Film.

Ob ich es nun wirklich lesen möchte, auch wenn es nur einen Nachmittag dauern würde, weiß ich noch nicht so recht.

Hallo liebe Barbara,

letztes Jahr wäre Capote 100 Jahre alt geworden – vielleicht begegnet dir Holly Golightly deshalb so oft.

Deine Skepsis verstehe ich sehr. Genau so ging es mir ja auch. Ich glaube auch nicht, dass „Frühstück bei Tiffany“ ein Werk ist, dass man gelesen oder gesehen haben sollte. Es ist überraschend gut, aber du verpasst auch nichts, wenn du es nicht liest/siehst.

Viele Grüße

Kathrin

Der Film ist wunderbar. Was vor allem auch an der famos aufspielenden Audrey Hepburn und einem charmanten George Peppard liegt. Das Buch ist kurzweilig genug, um es an einem verregnten Sonntagnachmittag zu lesen. Geht also beides ganz gut. :-)

Danke für die Film-Empfehlung! Die Verfilmung muss ich unbedingt noch nachholen :)