Nicht zu allen Büchern habe ich immer genug zu sagen, um damit eine ganze Rezension zu formulieren. Oder es fehlt mir die Zeit für einen ausführlichen Text. Darum möchte ich euch ab sofort in unregelmäßigen Abständen weitere Einblicke in mein Lesen geben und euch teilhaben lassen an den Lektüren, die mich aktuell begleiten.

Im Mai lagen zwei bereits im März und April begonnene Bücher auf meinem Tisch: das Sachbuch „Viral Justice“ von Ruha Benjamin und Stephen Kings „Doctor Sleep“. Zwei Bücher, die beide auf verschiedene Arten Grausamkeiten schildern und alles andere als Gute-Nacht-Lektüren sind.

Zu „Doctor Sleep“ griff ich im März, nachdem ich wochenlang immer wieder an „Shining“ denken musste. Der Anfang des Buches war sehr früh recht heftig – nicht wegen übernatürlichen Horrors, sondern wegen des von Menschen gemachten Horrors. Es geht um Missbrauch, (häusliche) Gewalt – auch gegen Kinder, Alkoholismus. Seit den Ereignissen im Overlook Hotel in „Shining“ sind mehrere Jahrzehnte vergangen. Jahre, die für Daniel (Danny) Torrance eine Qual waren und in denen er mehr und mehr wie sein Vater wurde. In „Doctor Sleep“ scheint er nun langsam anzukommen – bei sich, in der Gesellschaft und an einem Ort, der sich ein wenig nach einem Zuhause anfühlt. Parallel treffen wir auf die kleine Abby, die über ein sehr starkes Shining verfügt und Kontakt zu Danny aufnimmt, sowie die sektenähnliche Gruppe „The True Knot“. Während ich die Szenen mit Danny und Abby sehr gern lese, habe ich mit den Stellen rund um The True Knot noch so meine Probleme. Für mich fügt sich dieser Handlungsstrang noch nicht ganz passend in die Welt von „Shining“ und „Doctor Sleep“ ein und es hätte diese Sekte nicht gebraucht, um eine spannende Fortsetzung zu „Shining“ zu schreiben. Aber ich habe noch mehr als die Hälfte des Romans vor mir – vielleicht überzeugt King mich noch vom Gegenteil.

Meine Parallellektüre von Ruha Benjamin war für mich leider eine Enttäuschung. „Viral Justice: How We Grow the World We Want“ versprach „an inspiring vision of how we can build a more just world – one small change at a time“ (Zitat des Klappentextes). Wie können wir alle mit unserem alltäglichen Handeln zu einer gerechteren Welt beitragen? Das klang für mich nach einer motivierenden Verbindung aus Ethik und Sozialwissenschaft. Was Ruha Benjamin stattdessen liefert, sind zu 90% Beispiele viraler UNgerechtigkeiten. Anhand von Anekdoten aus ihrem persönlichen Umfeld, aktuellen und historischen Fällen rassistischer Gewalt und Diskriminierung sowie vereinzelten Studien zeigt die Autorin auf, wie BiPoC systematisch benachteiligt wurden und werden. Dabei geht sie auf offensichtliche Punkte wie rassistisch begründete Polizeigewalt ein, aber auch auf weniger sichtbare Diskriminierung, bspw. im Kontext des Gesundheitswesens, das BiPoC benachteiligt, aber in der Vergangenheit immer wieder als „Forschungsobjekte“ missbraucht hat. Wusstet ihr zum Beispiel, dass wesentliche Bestandteile der gynäkologischen Diagnostik auf Experimente mit schwarzen Frauen beruhen? All das sind Fälle, die augenöffnend sind und jahrhundertelange Diskriminierung sichtbar machen. Aus dieser Perspektive betrachtet ist „Viral Justice“ ein gutes und wichtiges Buch. Aber: Es ist eben nicht das, was der Titel verspricht. Benjamins Ansatz viraler Gerechtigkeit wird im Buch kaum näher beleuchtet. In der fast 30-seitigen Einleitung skizziert sie vage und exemplarisch den dahinterstehenden Gedanken. In den einzelnen Kapiteln geht sie indes entweder gar nicht darauf ein oder streift zum Ende eines Kapitels das Thema ganz kurz und oberflächlich, als wäre ihr gerade eingefallen, dass sich ihr Buch ja eigentlich der Vision eines gerechteren Miteinanders widmet. Das war mir zu dünn und zu wenig. Auch hatte ich von Benjamin als Wissenschaftlerin der Princeton University eine Art Modell oder Theorie erwartet, zumindest jedoch eine präzise, konkrete Definition, was sich die Autorin unter viraler Gerechtigkeit vorstellt und unter welchen Prämissen sie gelingen kann. So liest sich „Viral Justice“ leider wie eine lange Einführung zur Begründung eines Ansatzes, den es erst noch zu entwickeln gilt und der derzeit nur eine diffuse Idee ist.

Nachdem fast der gesamte Lese-Mai im Fokus dieser beiden eher düsteren Bücher stand, brauchte ich zum Monatsende noch etwas Aufbauendes, Kurzweiliges. Also zog ich für den größtmöglichen Kontrast zwei Bilderbücher aus dem Regal.

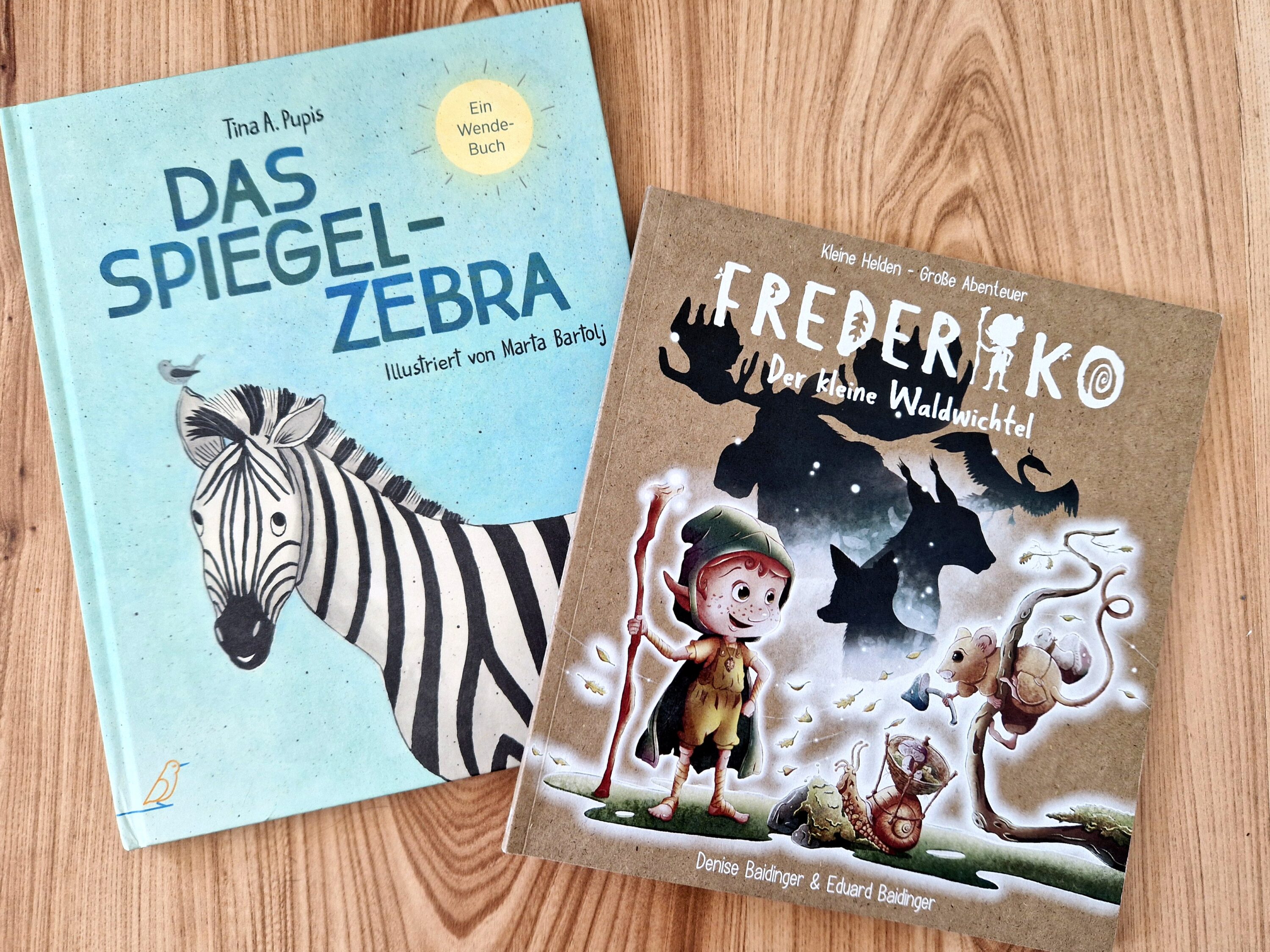

Zunächst ging es in den Wald – visuell und indirekt auch haptisch: Das Bilderbuch „Frederiko – Der kleine Waldwichtel“ von Autorin Denise Baidinger und Illustrator Eduard Baidinger spielt nicht nur im Wald, sondern ist auf Graspapier gedruckt. Auch neben dem Druck haben die beiden Selfpublisher auf Nachhaltigkeit geachtet, beispielweise wurden nur vegane Leime genutzt und mit jedem Buchkauf wird zum Schutz einer 500qm großen Fläche Regenwald in Peru beigetragen. Das Handeln des Duos geht damit Hand in Hand mit den Werten ihres Buches, denn auch in der Geschichte werden die Eingriffe des Menschen in die Umwelt aufgegriffen: Vermüllung, Flächenversiegelung, Zerstörung der Wanderrouten. Das geschieht beiläufig und natürlich im Rahmen der Handlung und in den Illustrationen. Vor allem aber geht es in „Frederiko“ um Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft – auch jenen gegenüber, die wir nicht kennen, die uns Angst machen oder gar unsere Feinde sind. Das alles ist sehr kindgerecht aufbereitet, insbesondere visuell in Form von doppelseitigen Illustrationen in warmen Herbstfarben. In jedem dieser Bilder ist außerdem eine symbolisierte kleine, weiße Schnecke versteckt, die die kleinen Lesenden suchen können. Zusammen mit einem zusätzlich erhältlichen Malbuch wird Kindern damit ermöglicht, sich lange mit dem Buch zu beschäftigen. Lediglich die Wortwahl in den Dialogen wirkt gelegentlich steif und gekünstelt. „In der traumreichen Nacht haben wir sanft und sicher geschlafen“ oder „du hast mir wichtige Wahrheiten über mich geschenkt“ sind Formulierungen, die im Alltag niemand nutzen würde – schon gar nicht Kinder.

Als letzte Geschichte im Mai las ich „Das Spiegel-Zebra“ der slowenischen Autorin Tina A. Pupis und der Illustratorin Marta Bartolj. Die Geschichte über Selbstwahrnehmung und darüber, was wir als Individuen und als Gesellschaft als „schön“ und „nicht schön“ empfinden, kommt in wunderschönen pastelligen Farbtönen daher. Die Bilder sind vollflächig und aufs Wesentliche reduziert. Marta Bartolj hat es dabei geschafft, die Emotionen des Zebras in seinem Blick und seiner Körperhaltung ebenso zu spiegeln wie in dem Wetter. Die Geschichte selbst ist von Tina A. Pupis sehr clever als Wendebuch entwickelt: Lesen wir das Buch von vorne nach hinten, erleben wir, wie das von Traurigkeit und Selbstzweifeln erfüllte Zebra sich selbst zu lieben beginnt. Wird das Buch von hinten nach vorne gelesen, beobachten wir hingegen, wie das glückliche und stolze Zebra sein Selbstbewusstsein verliert und mit seinem Körper hart ins Gericht geht. Die Lesrichtung von hinten nach vorne funktioniert hervorragend. Andersherum funktioniert die Geschichte jedoch nur begrenzt: Der Wendepunkt der Geschichte besteht aus einer Erinnerung des Zebras an eine demütigende Situation. Liest man das Buch von vorne nach hinten, erinnert sich das eh schon traurige Zebra an diesen unangenehmen Moment – und auf der nächsten Seite grübelt es kurz und ist auf einmal stolz auf sein Äußeres. Das wirkt sehr plötzlich und nicht ganz logisch. Gerade als Kind hätte ich das absolut nicht verstanden. Nichtsdestotrotz ist „Das Spiegel-Zebra“ ein guter Anlass, um mit Kindern über Vielfalt und Selbstliebe ins Gespräch zu kommen.

Und nun? Wie geht es lesetechnisch im Juni weiter? Natürlich wird „Doctor Sleep“ mich noch eine Weile begleiten. Außerdem höre ich abends „Maurice, der Kater“ aus Terry Pratchetts Schreibenwelt-Reihe – sehr unterhaltsam, ab und zu aber auch überraschend gesellschaftskritisch und grausam. Doch dazu mehr in einem anderen Beitrag.

![[Momentaufnahmen] Menschliche Grausamkeiten und Bilderbücher](https://phantasienreisen.de/wp-content/uploads/2024/05/Doctor-Sleep_Viral-Justice.jpg)

Mir ging’s mit Doctor Sleep damals genau wie dir – die ganze Geschichte mit dem True Knot hätte ich nicht gebraucht. Danny’s eigene Geschichte hätte völlig gereicht, da war so viel drin! Bin gespannt auf dein Schlussfazit!

LG,

Ute

Schön, dass du vorbeischaust, Ute :)

Deine Worte bestätigen mich jetzt in der Wahrnehmung des Buches – auch wenn ich damit gleichzeitig die Hoffnung verliere, dass sich meine Sicht auf diesen Teil der Handlung noch ändern wird. Schade, dass King (oder der Verlag) anscheinend die Notwendigkeit sah, den Handlungsstrang um The True Knot einzubauen. Damit ging einiges an Seiten und Potenzial verloren, die für die eigentliche Geschichte um Danny verwendet hätten werden können.